Du jardin du Luxembourg aux sentiers de Kyoto, des stades de l’Oregon aux marathons de Tokyo, une enquête au long cours sur la culture running.

La foulée est universelle, mais sa signification, elle, ne l’est pas. Ce qui se joue dans la tête et dans le corps d’un coureur parisien, d’une marathonienne de Boston ou d’un traileur japonais dépasse largement la simple performance. C’est une histoire de philosophie, de rapport au corps, à l’espace et aux autres. Embarquement immédiat pour un tour du monde de la course à pied.

L’Europe – La Course comme Héritage et Rébellion

Le Berceau Antique et l’Idéal Olympique

Tout commence par une légende. En -490 avant J.-C., le guerrier Philippidès aurait couru de Marathon à Athènes, environ 40 kilomètres, pour annoncer la victoire grecque sur les Perses. Il aurait prononcé « Nenikekamen » (« Nous avons gagné ») avant de mourir d’épuisement. L’historien Hérodote, source principale, raconte en réalité une course bien plus longue, jusqu’à Sparte. Peu importe la véracité, le mythe est lancé : la course comme exploit héroïque, comme sacrifice pour la cité.

Vingt-cinq siècles plus tard, le Français Pierre de Coubertin ravive cette flamme. En 1896, les premiers Jeux Olympiques modernes d’Athènes placent la course au cœur du projet. Pour Coubertin, il ne s’agit pas seulement de compétition, mais d’un humanisme chevaleresque, d’une éducation par le sport. La course devient un vecteur de paix et de dialogue entre les nations. C’est une vision très européenne, teintée de classicisme et d’idéalisme, où la performance est mise au service d’une cause plus grande. Le marathon, épreuve reine, incarne cette filiation directe avec l’Antiquité.

Le Modèle du Club et de la Fédération : L’Institutionnalisation de la Foulée

Entre l’héritage olympique et la rébellion trailiste, se niche un pilier fondamental de la course européenne : son modèle structuré, presque corporatiste, autour des clubs et des fédérations. Si l’Amérique a inventé le jogging individuel et massifié, l’Europe, elle, a organisé la pratique. C’est une différence philosophique majeure : la course n’y est pas seulement un loisir personnel, mais souvent une activité encadrée, qui s’inscrit dans un collectif aux codes bien établis.

Prenez la France. Dès la fin du XIXe siècle, se créent des sociétés sportives, souvent liées à des entreprises ou des municipalités. La Fédération Française d’Athlétisme (FFA), fondée en 1920, vient chapeauter ce mouvement. Obtenir une licence, c’est obtenir un passeport pour un monde : celui des compétitions officielles, des classifications, des records homologués. Le club est une seconde famille, avec son entraîneur, ses créneaux d’entraînement hebdomadaires, ses maillots.

« Un oiseau vole, un poisson nage, l’homme court. »

— Emil Zátopek

L’Émergence de la Contre-Culture : Le Trail et l’Ultra

Si l’Europe a institutionnalisé la course sur piste et sur route, c’est aussi dans son terreau qu’a germé l’une des plus grandes révolutions running du dernier demi-siècle : le trail et l’ultra-endurance. Ici, point de chronomètre obsessionnel ou de bitume uniforme. La rébellion est d’abord géographique : elle se niche dans les sentiers, les montagnes et les forêts. Elle puise ses racines dans une relation presque mystique à la nature, héritée du romantisme du XIXe siècle.

L’épicentre de cette contre-culture se situe dans les Alpes, avec l’Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB). Né en 2003, cet événement n’est pas qu’une course ; c’est un pèlerinage. Ses 170 km et 10 000 m de dénivelé positif autour du toit de l’Europe symbolisent une quête qui dépasse la performance pure.

« La montagne n’est pas un stade où je viens réaliser une performance. C’est un sanctuaire où je viens me confronter à moi-même. »

— Kilian Jornet

Spécificités Régionales : Du « Friluftsliv » Scandinave à la « Passeggiata » Active du Sud

L’Europe n’est pas un bloc monolithique. Deux modèles régionaux opposés illustrent à merveille comment le climat et la culture modèlent la pratique.

Europe du Nord : La Santé par la Nature (Friluftsliv)

En Suède, Norvège ou Finlande, le running est avant tout une composante naturelle du friluftsliv, un terme intraduisible signifiant littéralement « vie au grand air ». Ici, courir n’est ni une compétition ni une rébellion, mais un pilier de l’hygiène de vie, au même titre qu’une alimentation saine.

Europe du Sud : La Course-Socialisation

Contraste saisissant en Italie ou en Espagne. Ici, le running épouse le rythme de la vie sociale. La course du soir est une extension de la passeggiata, cette promenade ritualisée où l’on voit et où l’on est vu. Sur les pistes cyclables de Barcelone ou dans les parcs de Rome, on court en groupe, on discute, on rit. L’aspect communautaire prime.

L’Amérique du Nord – La Performance, l’Individu et le Marché

Le Rêve Américain sur Asphalte : Le Mythe de Boston

Si l’Europe a ses stades antiques, l’Amérique a ses routes. Et aucune n’est plus mythique que celle qui mène de Hopkinton à Boston. Le marathon de Boston, créé en 1897, est bien plus que la plus ancienne course annuelle du monde ; c’est la pierre angulaire de la psyché du coureur nord-américain.

Pour y participer, il ne suffit pas de s’inscrire : il faut réaliser un temps qualificatif, le fameux BQ (Boston Qualifier), ajusté selon l’âge et le sexe. Ce simple acronyme résume à lui seul une philosophie : la course comme méritocratie. Le BQ est un Graal, un sésame qui valide des mois, voire des années d’efforts solitaires.

Le Running Boom des années 1970

Le paysage du running moderne doit tout à une révolution qui a pris son essor dans l’Oregon des années 70. Le « running boom » est un phénomène sociologique autant que sportif. À son origine, un homme : Bill Bowerman, entraîneur légendaire de l’Université de l’Oregon et co-fondateur de Nike.

Le concept est simple, mais révolutionnaire pour l’époque : courir n’est pas réservé aux athlètes de compétition. C’est une activité accessible à tous, bénéfique pour la santé cardiovasculaire. Bowerman, en bon marketeur, vend un mode de vie.

Le Running Boom en Chiffres

Entre 1960 et 1980, le nombre de coureurs aux États-Unis est passé de 100 000 à plus de 30 millions.

La Culture de la Data et du « PR »

De cette industrialisation est née une culture unique : celle de la quantification de soi. L’Américain est un coureur ingénieur. Si l’Européen peut courir pour le paysage et l’Asiatique pour la discipline, le Nord-Américain court souvent pour battre son PR (Personal Record) ou son PB (Personal Best).

« Beaucoup courent pour voir qui est le plus rapide. Moi, je cours pour voir qui a le plus de courage, qui peut aller jusqu’à l’épuisement et ensuite se punir encore plus. »

L’Asie – La Discipline, le Collectif et l’Harmonie

La Rigueur Japonaise : L’Ekiden, ou l’Âme de la Nation en Relais

Si l’Europe a le marathon et l’Amérique le « BQ », le Japon a l’Ekiden. Ce n’est pas une simple course de relais ; c’est un phénomène culturel qui, chaque Nouvel An, captive la nation tout entière.

Imaginez : une course de 217 kilomètres, divisée en étapes, reliant Tokyo à Hakone. Les équipes universitaires s’affrontent dans une atmosphère électrique, où chaque coureur porte, littéralement, les espoirs de son équipe sur une écharpe appelée le tasuki. Perdre du temps, c’est trahir le collectif. Gagner, c’est offrir la gloire à son université.

La Quête de l’Excellence Silencieuse

Cette rigueur se transpose sur la scène marathonienne avec une efficacité redoutable. Les marathoniens japonais sont des modèles de précision et d’économie. Leur foulée est souvent décrite comme « carrée », extrêmement efficace, le fruit d’un entraînement méticuleux où chaque détail est optimisé.

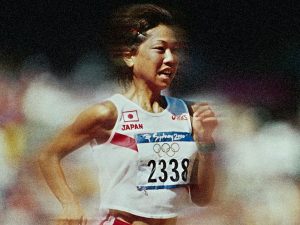

La célèbre marathonienne Naoko Takahashi, première femme à descendre sous la barre des 2h20 en 2001, symbolise cette quête. Son entraînement en altitude, sous la direction de l’exigeant entraîneur Yoshio Koide, était une légende de rigueur.

L’Essence de la Foulée

Courir est un acte universel, mais le sens que nous y mettons est un miroir de notre culture. L’Europe court avec son histoire, l’Amérique avec son rêve, et l’Asie avec sa discipline. Ces différences ne sont pas des barrières, mais une invitation au voyage.

La prochaine fois que vous lacez vos chaussures, souvenez-vous que vous portez en vous l’écho de ces grandes traditions. Et qui sait, peut-être qu’en essayant de courir un jour comme un Japonais, ou de vous mesurer à un chrono comme un Américain, vous découvrirez une nouvelle facette de votre propre passion.